"...जैसा कि मीडिया में प्रचारित कराया गया है कि यह आन्दोलन अंग्रेजी विरोधी या तकनिकी विरोधी है जबकि ये पूरी तरह गलत है। यह किसी के विरोध में न होकर एक बड़े समुदाय के अधिकारों समर्थन में लड़ाई है जो csat के माध्यम से भाषाई रंगभेद का शिकार हो रहा है । स्थाई कार्यपालिका, जो देश के नीतियों के निर्धारण और योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसमे एक बड़े वर्ग का पीछे छूट जाना भारत जैसे देश के लिए भविष्य में सामाजिक आर्थिक तानेबाने में गतिरोध उत्पन्न करने वाला होगा।.."

4अगस्त, शाम 6 बजे, स्थान मुखर्जीनगर के पास स्थित नेहरु विहार, किसी के लिए भी वो दृश्य आश्चर्य चकित कर देने वाला ही था जब सरकार के एक फैसले के प्रति विरोध जताने के लिए आधे घंटे में सैनिक छावनी के रूप में तब्दील नेहरु विहार के सेंट्रल पार्क में करीब हज़ार लड़कों ने इकठ्ठा होकर हाथ में मोमबत्ती लेकर मार्च करने की इजाजत स्थानीय पुलिस से मांगी।

4अगस्त, शाम 6 बजे, स्थान मुखर्जीनगर के पास स्थित नेहरु विहार, किसी के लिए भी वो दृश्य आश्चर्य चकित कर देने वाला ही था जब सरकार के एक फैसले के प्रति विरोध जताने के लिए आधे घंटे में सैनिक छावनी के रूप में तब्दील नेहरु विहार के सेंट्रल पार्क में करीब हज़ार लड़कों ने इकठ्ठा होकर हाथ में मोमबत्ती लेकर मार्च करने की इजाजत स्थानीय पुलिस से मांगी।इनकाकोई अपना नेता नही था, ये खुद के नेता थे। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने छात्रों को पहले अनुमति देने से इंकार किया। लेकिन छात्रों के बढ़ते दबाव ने उन्हें शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकलने की अनुमति सशर्त दी कि कोई भी गड़बड़ी होने पर भारी लाठीचार्ज होगा। अनुमति मुखर्जी नगर तक जाने की मिली थी लेकिन लगातार बढती भीड़ ने अधिकारी को अपना फैसला बदल कर इसे नेहरु बिहार तक सीमित रखने के लिए विवश किया।

छात्रमार्च के बाद इकठ्ठा हुए, ताकि पुनः आगे की रणनीति बन सकें। कुछ लडको ने भाषण देना शुरू किया जिसपर आक्रोश मुखर होता गया। सबको लग गया कि आग सबके अन्दर लगी है, प्लान बनाया गया कि अगले दिन पार्लियामेंट का घेराव होगा, भनक लगते ही पुलिस द्वारा बिना वजह लाठी चार्ज कर भीड़ को भगा दिया गया, और मीडिया को मुखर्जी नगर में ही रोक दिया गया था। इसी घटना के अगले दिन वंकैय्या नायडू का संसद में बचकाना बयान आया कि सारे लड़के संतुष्ट है, केवल कुछ लोग है जिन्हें अपनी राजनीति चमकानी है वह अभी भी विरोध कर रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है जो भी मुखर्जी नगर आता है उसे इसका अहसास होता है।

इसअसंतोष की भी एक लम्बी कहानी है। विभिन्न प्रशासनिक सुधार समितियों के सुझाव पर csat का पेपर 2011 में यूपीएससी द्वारा लाया गया, लेकिन यकायक इसका लागू होना उन छात्रों के लिए घातक हो गया जो वर्षों से इसी की तैयारी कर रहे थे और अपने आप को सफलता के आसपास ही पाते थे। बिना समय दिए यूपीएससी द्वारा ये परिवर्तन गलत था, जिसे बाद में 2014 में अभी हाल के आन्दोलन के बाद यूपीएससी ने भी स्वीकार कर उन छात्रों को एक प्रयास और दिया। लेकिन इन 4 वर्षों में छात्रों को जो अमूल्य हानि हुई उसका जबाब भी यूपीएससी को देना चाहिए ।

2014में फिर से एक बार मुख्य परीक्षा में मूलभूत परिवर्तन लाया गया, इस बार भी बिना अग्रिम समय दिए इसे लागू किया गया। दूसरे इसमें पहली बार अंग्रेजी के प्रश्नपत्र जो अब तक केवल क्वालीफाइंग होते थे, उसके नम्बर मेरिट में जोड़े जाने का प्रावधान किया गया, जबकि भारतीय भाषाओं का अंक नही जुड़ता ।विभिन्न विरोधों के बाद तत्कालीन सरकार और यूपीएससी ने लीपापोती कर इसे वापस लिया। यहीं से भाषा के आधार पर भेदभाव का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण छात्रों को मिला (हालाँकि इंटरव्यू आदि में अप्रत्यक्ष भेदभाव की शिकायतें व्यक्तिगत स्तर पर सुनने को पहले भी मिलती रहती थीं) मेन्स में अचानक व्यापक बदलाव ने भी छात्रों को असंतुष्ट कर दिया। प्रारम्भिक परीक्षा के कारण उस समय छात्र कमरों में रहे लेकिन परीक्षा ख़त्म होते ही इस परिवर्तन से प्रभावित होने वाले हजारों छात्र सड़कों पर उतर आये। लगभग 4 महीने के संघर्ष के बाद UPA सरकार ने इनकी मांग पूरी की और 2 अतिरिक्त प्रयास दिए गये, लेकिन दूसरी मांगो पर ध्यान नही दिया, जिसमे csat वाला मुद्दा प्रमुख था।

लेकिन एक बार फिर इन सबकी जिम्मेदार संस्था यूपीएससी पर कोई आंच नही आई। इस संस्था से इस मुद्दे पर कोई प्रश्न नही पूछा गया।

इस बीच सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार की ओर छात्र बड़ी आशा भरी निगाह से देखते रहे। इसके कई कारण थे-

*पुरानी सत्ता के मंत्रियो के विपरीत इस सरकार के मंत्रियों की देशीय शैक्षिक पृष्ठभूमि।

*पुरानी सरकार की नीतियों की जबरदस्त विरोधी छवि के कारण इस मामले में भी हस्तक्षेप की उम्मीद थी।

*नए प्रधानमंत्री मोदी का खुद इस मामले का पूर्व में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखे जाना और इसे देशी भाषा विरोधी बताये जाना।

* चुनाव के समय वर्तमान गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इलाहाबाद में छात्रों को इस विषय पर दिया आश्वासन।

* अब RTI के द्वारा छात्रों को निवेगकर कमेटी की रिपोर्ट मिल चुकी थी जो csat की समीक्षा के लिए upsc द्वारा गठित हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि नई परीक्षा प्रणाली ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के विरुद्ध और एक विशेष वर्ग ( तकनीकि ) को लाभ पहुचाने वाली है।

* माना जा रहा था कि नई सरकार युवाओं के बूते सत्ता में आई है और इनकी मांगो पर तुरंत ध्यान देगी साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदी इनके पसंदीदा विषय रहे हैं।

![]() CSAT का विरोध क्यों?

CSAT का विरोध क्यों?

इस पैटर्न ने हिंदी तथा अन्य भाषाओं के माध्यम वाले उम्मीदवारों के सामने एक असंभव सी चुनौती पेश की जिसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ 2010 तक मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में 40-45% अनुपात हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों का था, वहीं 2011 से यह घटकर 15-16% के आसपास पहुँच गया. जल्दी ही उन्हें महसूस होने लगा कि अब वे प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने के लायक भी नहीं रहे.

यह संकट इसलिए नहीं आया कि ये छात्र अयोग्य थे, संकट की जड़ें परीक्षा पैटर्न में निहित भेदभाव में थीं. मसलन, ‘सीसैट’ में कुल 80 में से 8-9 सवाल सिर्फ़ अंग्रेज़ी में पूछे जाने लगे थे जिनका कुल मूल्य 20 से 22.5 अंकों का था. अंग्रेज़ी वालों के लिए बेहद आसान और कम समय लेने वाले थे जबकि ग्रामीण और गैर-अंग्रेज़ी भाषियों के लिए कठिन कठिनाई यह थी कि अगर उनसे 3 सवाल भी गलत हो जाएँ तो 7.5 अंक तो जाएंगे ही, साथ ही निगेटिव मार्किंग के कारण 2.5 अंक और कटेंगे.

इसी तरह, 30-35 सवाल कोम्प्रिहेंशन क्षमता की जाँच के लिए पूछे जाने लगे जिनका हिंदी अनुवाद बेहद अटपटा और बेतुका होता था (जैसे ‘टैबलेट कंप्यूटर’ के लिए ‘गोली कंप्यूटर’, ‘स्टील प्लांट’ के लिए ‘इस्पात पौधा’ और ‘लैंड रिफॉर्म्स’ के लिए ‘आर्थिक सुधार’)

संकट यह था कि अगर हिंदी वाला छात्र ऐसा अनुवाद पढ़कर उत्तर देना चाहे तो 5-7 सवाल गलत होना तय था और अगर वह साथ में अंग्रेज़ी पाठ भी देखे तो समय की कमी से बाकी खण्डों के सवाल छूटने तय थे. कुल मिलाकर, जिस परीक्षा में 1-1 अंक के अंतराल से सैकड़ों उम्मीदवार विफल हो जाते हैं, उसमें उन्हें कम से कम 25-30 अंकों का अवैध नुकसान उठाने के लिए मजबूर किया गया.

साथ ही, ‘सीसैट’ में गणित और रीज़निंग के ज़्यादा प्रश्न होने और उनका मूल्य (2.5 अंक प्रति प्रश्न) सामान्य अध्ययन के प्रश्नों (2 अंक) से ज़्यादा होने के कारण मानविकी विषयों के छात्र भी तुलनात्मक रूप से नुकसान में रहे. सामान्य अध्ययन का पेपर इतना मुश्किल पूछा जाता है कि शायद ही कोई 100 में से 60-65 प्रश्नों से आगे बढ़ सके जबकि ‘सीसैट’ के पेपर में तकनीकी पृष्ठभूमि के लोग आसानी से 70-75 प्रश्न (80 में से) कर लेते हैं. चूँकि मैरिट सूची दोनों पेपर के अंकों को जोड़कर बनाई जाती है, इसका परिणाम है कि पिछले तीन वर्षों में इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि व्यापक तौर पर बदल गई है.

ध्यान देने लायक बात ये है कि भारत में भाषा और विषय का बड़ा सीधा सम्बन्ध है। प्रसिद्ध समाज शास्त्री योगेन्द्र यादव के अनुसार यहाँ 80% के आसपास छात्र अपनी स्नातक की डिग्री हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओ में लेते हैं। ये ज्यादातर मानविकी के विषय ही होते है। पूरे भारत में ज्यादातर तकनीकी और प्रबंधन विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में ही होती है। जिससे एक अंग्रेजी +तकनीकी का फार्मूला बन जाता है जो csat में अन्य मानविकी के छात्रों पर भारी पड़ जाता है। 20% छात्र ही कुल पदों के 90% से ज्यादा के योग्य बना दिए गये हैं जबकि 2010 के पहले ऐसा असमान वितरण नही था। राज्य सेवा आयोग भी upsc का अनुसरण ही करती हैं जिससे ये समस्या प्रांतीय सेवाओ में भी पैर पसार रही है।

छात्रों की मांग -

यूपीएससी, कुछ नौकरशाह और कुछ मीडिया प्रतिष्ठान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय भाषाओं के आंदोलन को 'अंग्रेज़ी बनाम हिंदी'या 'अंग्रेज़ी विरोधी मानसिकता'के तौर पर पेश कर दिया जाए और सारे मुद्दे को प्रिलिम्स के 8 प्रश्नों पर समेट दिए जाय।

जबकि इस आंदोलन की बुनियादी मांग यह है कि सिविल सेवा परीक्षा के लिये ऐसी प्रणाली विकसित की जानी चाहिये जो अंग्रेज़ी तथा गैर-अंग्रेज़ी, शहरी तथा ग्रामीण, तकनीकी तथा मानविकी पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को समान स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका देती हो, किसी विशेष पृष्ठभूमि को अवैध बढ़त हासिल न कराती हो.

आंदोलन की विभिन्न मांगों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है-

क) 24 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को कम से कम एक महीने के लिये स्थगित किया जाए ताकि जिन विद्यार्थियों ने आंदोलन में अपना एक महीना लगाया है, उन्हें तैयारी का मौका मिल सके.

ख)प्रारंभिक परीक्षा में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएँ-

- 1-सी-सैट को 'भाषा-तटस्थ'अर्थात् 'लैंग्वेज न्यूट्रल'बनाया जाए. इसके लिये यह पर्याप्त नहीं है कि अंग्रेज़ी में पूछे जाने वाले 8 प्रश्न हटा दिए जाएँ. ज़्यादा ज़रूरी यह है कि कॉम्प्रिहेंशन के 30-35 प्रश्न, जो अंग्रेज़ी तथा हिंदी दोनों में पूछे जाते हैं, उनमें हिंदी के अनुच्छेद अंग्रेज़ी पाठ के अनुवाद के रूप में न होकर स्वयं मूल पाठ हों. दोनों (या सभी) भाषाओं में समान स्तर के अनुच्छेद देकर प्रश्न पूछे जाने चाहियें और अगर ऐसा संभव नहीं है तो ऐसे प्रश्न होने ही नहीं चाहियें।

- प्रशासनिक निर्णय क्षमता से जुड़े प्रश्नों का महत्व बढ़ाया जाना चाहिये क्योंकि ये सवाल सीधे तौर पर सिविल सेवाओं के लिये अपेक्षित अभिवृत्ति की परीक्षा करते हैं. इनमें अनुवाद की समस्या भी आड़े नहीं आती है।

- गणित तथा तर्कशक्ति से जुड़े प्रश्नों का अनुपात ऐसा नहीं होना चाहिये कि किसी एक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को अतिरिक्त लाभ मिले।

- पेपर-1 तथा पेपर-2 के कठिनाई स्तर में इतना अंतर नहीं होना चाहिये कि सिर्फ़ पेपर-2 में कुशलता के आधार पर कोई उम्मीदवार सफल हो जाए. दोनों में अर्हता अंकों का स्तर भी लगभग बराबर होना चाहिये. (गौरतलब है कि अभी पेपर-1 में सिर्फ़ 30 अंक लाने की बाध्यता है जबकि पेपर-2 में न्यूनतम 70 अंक लाना ज़रूरी है)।

- बेहतर यही होगा कि सी-सैट के वर्तमान ढाँचे को निरस्त किया जाए. सामान्य अध्ययन के पेपर में ही अभिवृत्ति से जुड़े प्रश्न शामिल करके नया ढाँचा बनाया जाए।

ग)मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित संशोधन किये जाएँ-

- सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्रों में मॉडल उत्तर सिर्फ़ अंग्रेज़ी में न होकर सभी माध्यमों में होने चाहियें।

- सामान्य अध्ययन की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी भाषा में अभ्यस्त परीक्षकों से कराया जाना चाहिये जिस माध्यम की उत्तर-पुस्तिका है।

- मॉडरेशन या स्केलिंग की ऐसी व्यवस्था अपनाई जानी चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विभिन्न माध्यमों की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में एक जैसा स्तर रखा गया है।

- अंग्रेज़ी (क्वालिफाईंग) पेपर का कठिनाई स्तर वही होना चाहिये जो भारतीय भाषाओं के पेपर का होता है। साक्षात्कार के स्तर पर इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये-

I.किसी भी भारतीय भाषा के उम्मीदवारों को सीधे या छिपे तौर पर अंग्रेज़ी बोलने के लिये बाध्य न किया जाए।

II.मॉडरेशन या स्केलिंग की कोई ऐसी व्यवस्था अपनाई जानी चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विभिन्न माध्यमों के उम्मीदवारों के मूल्यांकन में एक जैसा स्तर रखा गया है।

सरकार का अभी तक का प्रतिउत्तर -

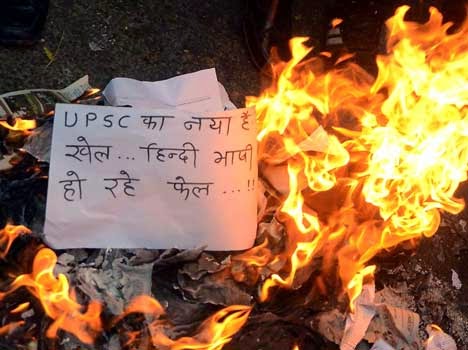

सरकार का रवैय्या शुरू से ही ढुलमुल रहा। 17 जून 2014 को पहली बार लगभग 500 छात्रों ने 7rcr का घेराव किया और प्रधानमंत्री से मिलने की मांग की जिसमें सफलता नही मिली। 27 जून को करीब 10 हज़ार छात्रों ने मुखर्जी नगर से राजघाट होते हुए प्रधानमंत्री आवास तक की यात्रा की लेकिन सरकार को कोई प्रतिनिधि मिलने नही आया। करीब 400 लड़के रात में रुके रहे जिन्हें भोर में बसों में भर कर जेल में डाल दिया गया और शाम तक छोड़ा गया। इसपर छात्रों ने मुखर्जी नगर को ही केंद्र बनाकर लड़ाई आगे बढ़ाने की ठानी और अनसन की शुरुआत हुई। आमरण अनसन के आठवे दिन सरकार की और से आश्वासन के बाद अनसन तोड़ा गया। लेकिन पूरी प्रक्रिया में सरकार दोहरा रुख अपनाती रही। जहाँ वह छात्रों के साथ अन्याय न होने देने की बात करती रही और वर्मा कमेटी गठित की, वहीँ राज्यसभा के अतारांकित प्रश्नं के जवाब में यह भी कह डाला कि upsc परीक्षा में कोई भेदभाव नही हो रहा। उसी दिन शाम को upsc द्वारा प्रवेश पत्र जारी करने से छात्रों का धैर्य जबाब दे गया और उन्होंने सरकारी वाहनों के साथ तोड़फोड़ और आगजनी की कार्यवाही की। इसका भी दमन बहुत बुरी तरह किया गया, गाँधी बिहार एक छावनी में तब्दील हो गया। 20 के करीब छात्र गिरफ्तार हुए, सैकड़ो घायल हुए।

आन्दोलन फिर भी आगे बढ़ा, लगातार महीने भर छात्र कैंडल मार्च, घेराव, मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाते रहे । धैर्य दिखा रहे इन छात्रों पर कई बार अनायास भी लाठियाँ भी पड़ी, कितने ही लोगो को दो-दो, तीन-तीन दिन जेलों में रहना पड़ा, कुछ तो ऐसे भी है जो रोज विरोध करते रहे और जेल जाते रहे, लेकिन अपनी उम्मीदों को पाने के लिए ये छात्र सब सहते गये।लेकिन अंत में सरकार द्वारा 8 अंग्रेजी के प्रश्न मेरिट में न जोड़े जाने का झुनझुना पकड़ा दिया गया (इसे भी upsc ने मानने से इंकार कर दिया है)। सरकार द्वारा कैंसर का इलाज़ फोड़े का ऑपरेशन कर के करने का दावा किया गया।साथ ही upsc के पूर्व नियत समय 24 अगस्त पर परीक्षाएं कराने का निर्णय ने छात्रों की कमर तोड़ दी।इसी घोषणा के शाम की घटना का जिक्र पहले पैराग्राफ में किया गया है।

![]() यूपीएससी और स्वायतता-

यूपीएससी और स्वायतता-

सरकार ने इस मसले पर एक महत्वपूर्ण तर्क देने की कोशिश की जो यूपीएससी को संविधान द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता के सम्बन्ध में है। इसी का फायदा सालों से यूपीएससी उठा रहा है और तमाम भारी गलतियों के बाद भी सवालों से परे रहा है। वस्तुतः संविधान ने यूपीएससी को एक परीक्षा आयोजित कराने वाली और इसके लिए आयोजन के तरीके की सलाहकारी संस्था के रूप में स्वायत्तता दी है जिसकी कोई भी सलाह किसी भी प्रकार से सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगी। पिछले दिनों मेन्स में अंग्रेजी के पेपर और 2 प्रयास बढ़ाने के सम्बन्ध में UPA सरकार के हस्तक्षेप के बाद ही upsc ने फैसले बदले हैं। अभी हाल ही में 2011 में आखिरी परीक्षा देने वालों को 2015 में फिर से मौका दिए जाने का प्रस्ताव भी सरकार का था जिसे अब upsc ने माना।

साथ ही यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्वायत्तता का मतलब स्वछंदता नही होता बल्कि अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेप से परीक्षा प्रक्रिया को मुक्त बनाये रखने के लिए दिया गया विशेष अधिकार है लेकिन जब हस्तक्षेप आवश्यक हो तब उसी संविधान ने पूरी व्यवस्था दी है। हस्तक्षेप आवश्यक इसलिए है कि इतनी गलतियों के बावजूद न तो आयोग ने कोई जिम्मेदार संस्था की तरह व्यवहार किया है न ह़ी अपनी गलतियों को खुद संज्ञान में लिया है।

यहाँ तक कि इस संस्था को अपने पेपर्स के हिंदी और अन्य भाषाओँ में हुए अनुवादों की गलतियों का ज्ञान तब तक नही हुआ जब तक इस आन्दोलन के माध्यम से विभिन्न मंचो पर उनके घटिया और बनावटी अनुवाद नही दिखाए गये ।स्वायतता की यह तर्क तब तक उचित था जब तक संस्था खुद से सुधार में यकीन रखे, जबकि ऐसा दिखा नही है। जबकि अन्य मसलों पर सरकार संविधान की मूल मर्यादाओं को तोड़ने में वक्त नही लगाती और आनन फानन में अध्यादेशो को जारी करने में गुरेज नही करती, ऐसे में एक संविधान सम्मत आवश्यक कर्यवाही क्यों नही कर रही यह समझ से परे है।

अब आगे क्या -

सरकारी फैसलों को लेकर आक्रोश यहाँ सभी के मन में है। जब भी आसपास कोई विरोध कार्यक्रम होता है तो ये शरीक होते है लेकिन छावनी जैसी स्थिति के कारण न ये भारी संख्या में इकठ्ठा हो सकते है न ही एक साथ कही जा सकते हैं। लगभग 500 अर्धसैनिक और सैनिक बलों की टुकड़ी इन पर निगरानी रखती है, फिर भी जंतर मंतर पर ये छात्र जा डटे हैं जहाँ शुरुआती दिनों में न इन्हें टेंट लगाने की अनुमति थी न ही माइक की। करिअर संबधी दबाव और संपन्न पारिवारिक पृष्ठिभूमि का आभाव कुछ छात्रों को कमरों में बंद होने के लिए मजबूर कर रहा है। फिर भी परीक्षा पूर्व इस कीमती समय में ये कुछ समय आन्दोलन को देने का प्रयास करते है। इन सबके मन की दशा ठीक वैसे ही है जैसे कि इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई हो, और इन्हें पता है कि 24 अगस्त को इन्हें लटकना ही है। लगातार 2 महीने से सड़को पर रहने के बाद सरकार द्वारा ठगे से महसूस कर रहे ये छात्र बुझे मन से ही संगीनो के साये में परीक्षा की तैयारी करने की कोशिश कर रहे है , हालाँकि इन्हें भी अपनी सफलता पूरी तरह संदिग्ध नज़र आती है।

वहीँ दूसरी तरफ हजारों की संख्या में वो भी छात्र हैं जिन्होंने इस बार की परीक्षा का बहिष्कार करने की ठानी है जबकि इनमें से ज्यादातर के अनिवार्य प्रयास (compulsory attempt) हैं। हालाँकि upsc पर इन सबका कोई प्रभाव पड़ता दिख नही रहा है फिर भी यह एक साहसिक कदम है। इस बीच एक अच्छी खबर है कि भाषाई भेदभाव के खिलाफ शुरू यह आन्दोलन विभिन्न प्रांतीय शहरो में जगह बना चुका है। चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई , जयपुर, इलाहाबाद, पटना ,बनारस आदि में छात्रों का संगठित प्रयास चल रहा है। कुछ जगह अनसन भी शुरू हो चुके हैं। विभिन्न प्रबुद्ध लोगो का समर्थन भी इसे मिल रहा है जो मंच पर लगातार उपस्थिति बनाये हुए हैं।

जैसा कि मीडिया में प्रचारित कराया गया है कि यह आन्दोलन अंग्रेजी विरोधी या तकनिकी विरोधी है जबकि ये पूरी तरह गलत है। यह किसी के विरोध में न होकर एक बड़े समुदाय के अधिकारों समर्थन में लड़ाई है जो csat के माध्यम से भाषाई रंगभेद का शिकार हो रहा है । स्थाई कार्यपालिका, जो देश के नीतियों के निर्धारण और योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसमे एक बड़े वर्ग का पीछे छूट जाना भारत जैसे देश के लिए भविष्य में सामाजिक आर्थिक तानेबाने में गतिरोध उत्पन्न करने वाला होगा।

यह उस ग्रामीण भारत के सम्बन्ध में है जो पिछले कई वर्षों से केवल लाल किले के भाषणों का हिस्सा मात्र बन के रह गया है, जहाँ आधी से ज्यादा जनसँख्या मनरेगा, और मिड डे मील जैसी योजनाओं में काम और भोजन तलाशती है, जहाँ प्राइमरी स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठ कर सभी मौसमों और गाँव की शादियों तक से प्रभावित, साथ ही गुणवत्ता में घटिया दर्जे की शिक्षा पाते है, फिर भी वे 12th आते आते IIT और स्नातक पूरा होते ही IAS के सपने देखते है।

प्रश्न बहुत व्यापक है जिसकी शुरुआत निम्न मध्य वर्गीय परिवारों से आने वाले बच्चों ने की है। ध्यान रहे बास्तील के दुर्ग को तोड़कर क्रांति की शुरुआत फ्रांस में किसी मजदूर वर्ग ने नही बल्कि इसी मध्य वर्ग ने अपने अधिकारों के लिए की थी जिसने बाद में पूरे विश्व को स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व का आदर्श दिया।अपने हक की मांग करते ये छात्र जाने अनजाने व्यवस्था में बैठे उन एलीट वर्ग से भिड़ चुके हैं जो एक भी इंच जमीन आसानी से नही छोड़ने वाला और जहाँ तक संभव हो अपनी श्रेष्ठता को भाषा के माध्यम से बनाये रखना चाहता है और इसके लिए वो तर्कों को समितियों के माध्यम से गढ़ लेते है और जो समिति उनके तर्क को कमजोर करती है उसे पब्लिक डोमेन में नही आने देते ( निवेगकर समिति की रिपोर्ट )।

अंतिम व्यक्ति की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी एक अहम् सवाल खड़ा कर रही है जबकि कार्मिक मंत्रालय उनके अधिकार में आता है। एक बात तो तय है कि देर सबेर सरकार को ये माँग माननी ही पड़ेगी, बस ये देखना बाकी है कि कितने लोगो की जिन्दगी और कितने वर्षों के नुकसान पर ?? बस सवाल यही है...