उड़ी हमले के बाद से बरास्ता मीडिया देश फिर युद्धोन्माद में है. इसलिए पुन:श्च..

तबियत खराब हो, रात में नींद नहीं आ रही हो और आप फिल्मों के शौक़ीन हों तो फ़िल्में देखना ही सबसे बढ़िया तरीका होता है रात काटने को. यहाँ रात में टीवी चैनलों की भारत-पाक की उन्मादी बहसों को देखता ही सो गया था. जब देर रात भारी जुकाम से नींद खुली तो दोबारा सोना मुश्किल हो गया. फिर वही अपनी रात काटने की तकनीक का इस्तेमाल किया. फिल्म का चुनाव भी एक मसला था कि कौनसी फिल्म देखी जाय?

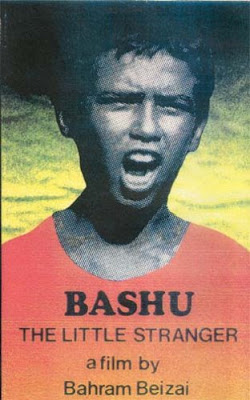

याद आया, अभी पिछली दफा जब नैनीताल गया तो पता चला सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. शेखर पाठक आजकल एक फिल्म सबको बाँट रहे हैं. कुछ किताबें उनसे लानी ही थी तो साथ ही उनके लैपटॉप से यह फिल्म भी ले आया. फिल्म थी ‘बासू, द लिटिल स्ट्रेंजर’. ईरानी फिल्मकार ‘बहरम बैजाई’ द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी. फिल्म का प्लॉट इराक-ईरान युद्ध के दौर का है. दक्षिणी ईरान के खुजेस्तान प्रांत का एक बच्चा, जिसके माता-पिता और बहन युद्ध के दौरान उसके गाँव में हुए बम हमलों में मारे गए हैं, लगातार गिरते बमों से अपनी जान बचाता, खेतों में छिपता भाग रहा है. एक फ़ौजी ट्रक में छिपकर, जो कि उत्तरी ईरान की तरफ आ रहा है, वह युद्ध के इलाके से दूर किसी जगह पहुँच जाता है.

मैं आपको फिल्म की पूरी कहानी नहीं बताने जा रहा. उसके लिए फिल्म आपको खुद देखनी होगी. लेकिन क्योंकि सीमा पर हमारे सिपाहियों की हत्या और मीडिया द्वारा इस बात को दी गई हवा के चलते युद्ध के जिस उन्माद में इन दिनों हम लोग हैं, यह फिल्म बहुत खामोशी से उसके बारे में भी कुछ कहती है.

बच्चे की जब नींद खुलती है तो ट्रक युद्ध क्षेत्र से बाहर आ चुका है. पर पास ही टनल निर्माण के लिए फोड़े जा रहे डाइनामाइट की आवाजों से वह दहल उठता है और ट्रक से उतर चीखता हुआ खेतों की तरफ भाग पड़ता है. वह युद्ध के गहरे सदमे में है. खेतों में जब उसे ‘गिलाकी’ महिला ‘नाइ’ और उसके बच्चे मिलते हैं तो वह उन्हें देखकर भी डर जाता है. उसका अजीब व्यवहार ‘नाइ’ की समझ से भी परे है. वह जब उससे बात करना चाहती है तो पता चलता है कि उसे तो ‘गिलाकी’ भाषा आती ही नहीं. वह तो ‘अरबी’ भाषा जानता है. वे आपस में संवाद नहीं कर पाते.

खैर फिल्म की कहानी में तफसील से जाने का यहाँ मौका नहीं है. मैं जो बात करना चाह रहा हूं वह इस बच्चे की दहशत की है, जो युद्ध से पनपी है. गांव के ऊपर यात्री जहाज़ों के चलने पर भी उसे बमों के गिरने का खौफ दहशत से भर देता है. वे औरों से भी उसकी तरह दीवारों के पीछे छुप जाने के इशारे करता है. सपने में भी उसकी स्मृतियों में युद्ध का ही खौफ है, जिससे वो काँप जाता है. बार-बार वह अपने हालिया अतीत की स्मृतियों को याद कर चेहरे पर हाथ रख रोने लगता है.

यूँ तो फिल्म की सिर्फ शुरुआत में युद्ध के कुछ दृश्य हैं. लेकिन इसकी विभीषिका फिल्म के समूचे कैनवास में पसरी हुई है. रंग और भाषाई रूप से खुद से विषम इस लावारिश बच्चे के लिए, खुद चुनौतीपूर्ण जीवन जी रही ‘नाइ’ का उभरा स्वाभाविक प्रेम और इन परिस्थितियों में उसे अपनाने की अभिलाषा के बीच समाज और परिवार के अलग-अलग वृत्तों में मानवीय अंतर्संबंधों का यथार्थपरक फिल्मांकन, ‘बैजाई’ भरपूर कर पाए हैं.इरानी सिनेमा का यह पक्ष सर्वथा मजबूत दिखाई पड़ता है.

![]() युद्ध और उसकी विभीषिका को पिछले दशकों में उन देशों की कलाओं ने बखूबी उकेरा है जिन्होंने युद्ध में भीषण तबाही झेली हैं. जापान इनमें प्रमुख है. हिरोशिमा और नागाशाकी की तबाही झेले इस देश की प्रत्येक कला में (चाहे वह साहित्य हो या सिनेमा) युद्ध के प्रति घृणा का भाव लगातार दिखाई पड़ता है. उदाहरण के लिए विश्व सिनेमा में महत्वपूर्ण जापानी हस्ताक्षर अकीरा कुरुशावा के सिनेमा में युद्ध के प्रति एक साश्वत घृणा दिखती है. वहीँ इसी के उलट युद्धों का जश्न मनाती फ़िल्में अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड से आई हैं. यह अनायास नहीं है. अमेरिका, हालिया इतिहास में समूचे विश्व में हुए तकरीबन सारे ही युद्धों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दखल रखता है. जहाँ एक ओर इसमें उसके कूटनीतिक हित सधते हैं वहीँ हथियार बेचने वाली इसकी शक्तिशाली लॉबी का भी इन युद्धों में भारी मुनाफा होता है.

युद्ध और उसकी विभीषिका को पिछले दशकों में उन देशों की कलाओं ने बखूबी उकेरा है जिन्होंने युद्ध में भीषण तबाही झेली हैं. जापान इनमें प्रमुख है. हिरोशिमा और नागाशाकी की तबाही झेले इस देश की प्रत्येक कला में (चाहे वह साहित्य हो या सिनेमा) युद्ध के प्रति घृणा का भाव लगातार दिखाई पड़ता है. उदाहरण के लिए विश्व सिनेमा में महत्वपूर्ण जापानी हस्ताक्षर अकीरा कुरुशावा के सिनेमा में युद्ध के प्रति एक साश्वत घृणा दिखती है. वहीँ इसी के उलट युद्धों का जश्न मनाती फ़िल्में अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड से आई हैं. यह अनायास नहीं है. अमेरिका, हालिया इतिहास में समूचे विश्व में हुए तकरीबन सारे ही युद्धों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दखल रखता है. जहाँ एक ओर इसमें उसके कूटनीतिक हित सधते हैं वहीँ हथियार बेचने वाली इसकी शक्तिशाली लॉबी का भी इन युद्धों में भारी मुनाफा होता है.

युद्ध और उसकी विभीषिका को पिछले दशकों में उन देशों की कलाओं ने बखूबी उकेरा है जिन्होंने युद्ध में भीषण तबाही झेली हैं. जापान इनमें प्रमुख है. हिरोशिमा और नागाशाकी की तबाही झेले इस देश की प्रत्येक कला में (चाहे वह साहित्य हो या सिनेमा) युद्ध के प्रति घृणा का भाव लगातार दिखाई पड़ता है. उदाहरण के लिए विश्व सिनेमा में महत्वपूर्ण जापानी हस्ताक्षर अकीरा कुरुशावा के सिनेमा में युद्ध के प्रति एक साश्वत घृणा दिखती है. वहीँ इसी के उलट युद्धों का जश्न मनाती फ़िल्में अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड से आई हैं. यह अनायास नहीं है. अमेरिका, हालिया इतिहास में समूचे विश्व में हुए तकरीबन सारे ही युद्धों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दखल रखता है. जहाँ एक ओर इसमें उसके कूटनीतिक हित सधते हैं वहीँ हथियार बेचने वाली इसकी शक्तिशाली लॉबी का भी इन युद्धों में भारी मुनाफा होता है.

युद्ध और उसकी विभीषिका को पिछले दशकों में उन देशों की कलाओं ने बखूबी उकेरा है जिन्होंने युद्ध में भीषण तबाही झेली हैं. जापान इनमें प्रमुख है. हिरोशिमा और नागाशाकी की तबाही झेले इस देश की प्रत्येक कला में (चाहे वह साहित्य हो या सिनेमा) युद्ध के प्रति घृणा का भाव लगातार दिखाई पड़ता है. उदाहरण के लिए विश्व सिनेमा में महत्वपूर्ण जापानी हस्ताक्षर अकीरा कुरुशावा के सिनेमा में युद्ध के प्रति एक साश्वत घृणा दिखती है. वहीँ इसी के उलट युद्धों का जश्न मनाती फ़िल्में अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड से आई हैं. यह अनायास नहीं है. अमेरिका, हालिया इतिहास में समूचे विश्व में हुए तकरीबन सारे ही युद्धों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दखल रखता है. जहाँ एक ओर इसमें उसके कूटनीतिक हित सधते हैं वहीँ हथियार बेचने वाली इसकी शक्तिशाली लॉबी का भी इन युद्धों में भारी मुनाफा होता है. खैर! ‘बासू’ को देख मुझे कारगिल के बच्चे याद आते हैं. जिनकी वहां पिछले साल मैंने तस्वीरें उतारी, जिन्होंने मुझे गाने गाकर सुनाये. जो मेरे लिए नाचे, गाये और खिलखिलाए... उतनी ही मासूमी से जितनी मासूमी से महाराष्ट्र के फोफसंडी के बच्चे, मध्यप्रदेश के बैहर के बच्चे, कर्नाटका के साने-हडली के बच्चे, यहाँ उत्तराखंड में फलिंडा के बच्चे और मुझसे मिले अब तक के सारे ही बच्चे...

मैं उत्तराखंड से आता हूँ जहाँ अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आर्मी के जवान चलाते हैं. कारगिल में जिस वक्त युद्ध चल रहा था मोर्चे पर गए हर सिपाही के परिवार की हालत हर समय ऐसी थी जैसी आज इन शहीदों के परिवारों की है. सारे ही परिवार और उनके बच्चे आशंकाओं में घिरे रहे कि पता नहीं कब उनके परिजन के मरने की खबर आ जाए. कई शहीद हुए भी. उनके सम्मान में जुलूस निकाले गए. लेकिन आज उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं. इस सब को ‘देशभक्ति’ और ‘कुर्बानी’ कह कर रूमानी हुआ जा सकता है. लेकिन एक लंबी जिंदगी रुमानियत में नहीं कटती. अपने बच्चों को खो देने वाले माता-पिता, विधवा स्त्रियों और अनाथ बच्चों को यह जिंदगी यथार्थ की कठोर जमीन में जीनी होती है.

माना युद्ध ही इस समस्या का असल हल होता तो अब तक ये समस्या हल हो चुकी होती. क्योंकि पिछले 6 दशकों में हम पाकिस्तान से चार बड़े युद्ध कर चुके हैं. जिसके हार-जीत के स्तर पर जो भी परिणाम रहे हों पर समस्या निदान के स्तर पर परिणाम शून्य ही रहे हैं. डिप्लोमेटिक हल ही सार्थक है. और दोनों तरफ की जनता में युद्ध के खिलाफ प्रचार भी इसमें मददगार होगा. हम बतौर आवाम, सबसे ज्यादा जो कर सकते हैं वो यही है, युद्ध के खिलाफ प्रचार. मीडिया का फैलाया उन्माद उसे टीआरपी देता है. जनता का उन्माद उसे युद्ध की तबाही ही देगा और कुछ नहीं...